科研进展

苏州实验室发表首篇《Nature》论文

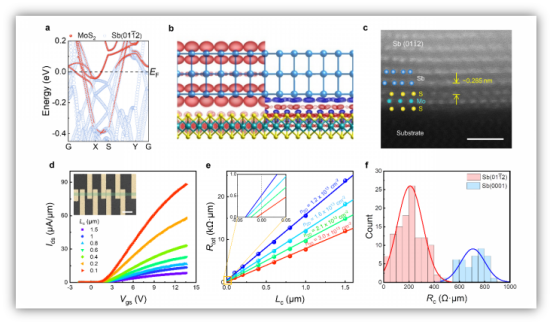

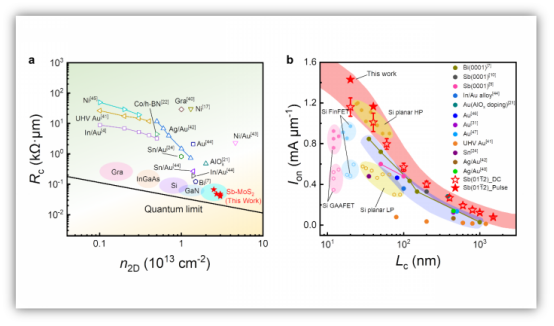

苏州实验室前沿材料部王欣然教授带领国际合作团队,通过增强半金属与二维半导体之间的轨道杂化,将单层二维半导体MoS₂的接触电阻降低至42Ω·µm,首次超越了以化学键结合的硅基晶体管接触电阻,并接近理论量子极限。该成果解决了二维半导体应用于高性能集成电路的关键瓶颈之一,以“Approaching the quantum limit in two-dimensional semiconductor contacts”(二维半导体接触电阻接近量子极限)为题,1月12日在线发表于《Nature》期刊。

硅基集成电路在过去60多年一直沿着摩尔定律的预测,朝着更小晶体管尺寸、更高集成度和更高能效的方向发展。然而,由于量子效应和界面效应的限制,硅基器件的微缩化已经接近极限。最新的国际器件与系统路线图(IRDS)预测,在2nm技术节点以下,以MoS₂为代表的二维半导体将取代硅成为延续摩尔定律的新沟道材料。

图1 Sb (011̅2)-MoS₂接触的能带杂化理论(a-b)、高分辨STEM原子成像(c)和接触电阻测量(d-f)

图2 Sb(011̅2)-MoS₂接触电阻和器件电流密度与现有技术的对比

金属-半导体之间的欧姆接触是实现高性能晶体管的关键,特别是在先进工艺节点下。传统硅基器件利用离子注入对接触区域进行高浓度掺杂,通过接触与沟道之间的化学键实现欧姆接触,其接触电阻约为100Ω·µm。二维半导体由于其原子层厚度,与高能离子注入不兼容,因此需要发展全新的欧姆接触技术。与硅相比,二维半导体存在天然的范德华间隙,金属与半导体之间的波函数杂化耦合较弱,因此实现超低接触电阻具有很大的挑战,这也是长期以来限制二维半导体高性能晶体管器件的关键瓶颈之一。

下一篇:

人才招聘

传真号码

62980069/62980099

扫码关注公众号

地址

江苏省苏州市工业园区

若水路388号